THA BLUE HERBとTOKONA-X、BEEFの歴史①:00年前後の「対東京」と両者の対峙

ブルーハーブはゲームチェンジャーだった。彼らは圧倒的なロジックの正しさをもって勝者となった。

TOKONA-Xがそこに突きつけた回答は、「音と暴言」だった。

本記事の剽窃、動画等への転載を固く禁じます。最大限配慮しましたが、それでもなおこの記事の内容に間違いがあった場合、誤った情報がさらにインターネット上に拡散してしまうためです。すいませんが僕はそこまで責任とれないので、必ず一次ソースを参照してください。

2000年代初頭から中頃までにかけて、THA BLUE HERBは多くのビーフの渦中にありました。その中でも特に注目を集めたのが、RHYMESTERとのBEEF、YOU THE ROCKとのBEEF、そしてTOKONA-XとのBEEFでした。

というわけで今回は完結編、THA BLUE HERB BEEF史 三部作、「vs TOKONA-X編」です。

今からおよそ19年前。2002年5月29日、「Harlem 1.0」という、渋谷のクラブ「Harlem」によるコンピレーションアルバムが発売されました。このアルバムの中に収録されていたある楽曲が、発売されるや否や、たちまちに大きな反響と話題を巻き起こすこととなりました。D.O.I.とTOKONA-XによるEQUIS.EX.Xです。

バリバリ現役だ 社交辞令 建前どらキモイでまあやったろか

マトン臭えぞお前どっからきた 「一発かましに」ドタマ来た

xxされるのはお前の方 xxがxxされた言ったとこ笑えんぞ

M.O.S.A.D.一等エゲツねーのはオレだてこと TOKONA-Xだてこと

※注意:この楽曲は2002年にリリースされたものであり、一部に過激な、問題のある表現を含みます。

マトン臭えぞお前どっからきた 「一発かましに」ドタマ来た

xxされるのはお前の方 xxがxxされた言ったとこ笑えんぞ

M.O.S.A.D.一等エゲツねーのはオレだてこと TOKONA-Xだてこと

※注意:この楽曲は2002年にリリースされたものであり、一部に過激な、問題のある表現を含みます。

それは、当時ヒップホップシーンの誰もが認めざるを得なかった地方の雄、THA BLUE HERBに向けられた、容赦ない悪口(あっこう)でした。

当時のUSヒップホップ的マナーに則った、エクストリームな表現を交えて語られる毒舌。破裂寸前の音圧で跳ねまくるビート。そしてそれと絡み合う強烈なフロー。バブルに沸く日本のヒップホップシーンのど真ん中に投げ込まれたこの一石は大きな波紋を広げ、TOKONA-Xは一躍シーンの最注目株に。そしてそこから一足飛びにメジャーシーンを駆け上がってゆきました。

しかし、メジャーデビューのわずか翌年、キャリア絶頂期に、TOKONA-Xは他界します。

知名度に勝るラッパーをディスり名を上げ、シーンのど真ん中に陣取り、そこでも全く媚びず、それでいてどこか茶目っ気があり、存在感とスキルだけでヒップホップ的な「成り上がり」を束の間体現して見せたラッパー。それがTOKONA-Xでした。

両者はともに当時、このBEEFについて多くを語りませんでした。のちになってBOSS THE MCは、このBEEFが「TOKONA-Xによるある誤解」から始まったものであったことを語りましたが*、このセンセーショナルなBEEFと天才の死は当時、2ちゃんねるを中心にインターネット上で大いに話題を呼び、デマと勘繰りの対象になりました。

本記事は、公的な記録のみをもとに、今一度このBEEFを時系列とともにとらえ直す試みです。

そのためにまずは、その前段となる90年代当時の日本のヒップホップシーンと、そこにおけるTOKONA-Xというラッパーについて触れていきたいと思います。

1997年、ブルーハーブ登場の前年。

知名度と実績において「東京を敵視する地方のラッパー」の代表といえば、それはTOKONA-Xでした。

ブルーハーブに先んじていた「地方の雄」

Jラップは死んだ!俺が殺した!

東京ブロンクス繋ぐ直通 弾丸列車途中下車無効

特等席同席するこいつらメッキじゃない さんピンCAMP

まずは、大神拝みなされ、喝!

さんピンCAMPのオープニングを飾ったECDのシャウト

「さんピンCAMP」。1996年7月7日、日比谷公会堂で開催され、ブッダブランド、ムロ、ライムスター、キングギドラ、ソウルスクリーム、雷など、それまで地下で蠢いていたものが一挙に爆発し、前年に発表された「MASS対CORE」、そして「証言」からの流れと併せて、日本のヒップホップの成立に決定的な影響を与えたイベントです。東京ブロンクス繋ぐ直通 弾丸列車途中下車無効

特等席同席するこいつらメッキじゃない さんピンCAMP

まずは、大神拝みなされ、喝!

さんピンCAMPのオープニングを飾ったECDのシャウト

このイベントのオープニングを飾った、ECDによる「J-RAPは死んだ!俺が殺した!」というシャウトは、「MASS対CORE」の一節である「アンチJRAPここに宣言」という一節とあわせて、さんピンCAMPと、その周辺を取り巻く一連の現象の象徴となります。彼が提示したこのテーゼは、そっくりそのまま、日本のヒップホップの「局面」となりました。それまで地下で蠢いていた「シーン」の大爆発。それが「MASS対CORE」、「証言」、そして「さんピンCAMP」でした。

そしてそんなさんピンCAMPに実は、ブッダブランド、ライムスターらの錚々たるメンツに混じって、TOKONA-Xは17歳にしてこのステージに単独の出番を与えられていました。他の出演者よりも10歳近く下の、これは明らかに異例の抜擢でした。

ついでに「さんピンCamp」のセットリストも。ビデオではカットされてる場面多し。ノーカットで見たいな〜。 pic.twitter.com/KmHJaC2CYD

— HICHA (@hicha_nya) May 27, 2015

本来は、名古屋を拠点に活動するDJ刃頭が、TWIGYとのユニット「BEATKICKS」としてさんピンCAMPに出演する予定でしたが、TWIGYが出演をキャンセル。そこで急遽白羽の矢が立ったのがTOKONA-Xでした。刃頭はこの抜擢に関して、「生半可なステージじゃないのはわかってたし、だったら『ビビらせてやろう』と思って、名古屋でズバ抜けてオリジナルなトコナメ(TOKONA-X)を連れて行った*」と、のちに述懐しています。

しかし、この舞台は弱冠17歳*の青年に対して、必ずしもウェルカムなムードのものではありませんでした*。のちにTOKONA-Xと盟友となるMAGUMA MC’SのRYUZOは、さんピンCampでのTOKONA-Xと、同世代の「ヘッズ」であった自身を振り返り、こう語っています。

「あいつもテンパッてて、たぶん行った時のバイブスが合わなかったんですよね。若いし、イケイケやし。」

「言っとったもん、「さんピンの時に、、!」みたいな。でもオレらからしたら、「イッコ下の奴がさんピン出てる」って、「なんじゃコイツ!」みたいな話なんですよ。同世代で、オレらより先にCD出してるのはMACCHOとTOKONAだけやから。」

ECD × RYUZO / RIDDIM ONLINE*

さんピンの舞台はどうやらTOKONA-Xにとって手痛い洗礼となりました。世代的・地理的なアウェー感に加え、さらにマネージメント上のトラブルなども発生。そしてそこに、今もってなお惜しまれる、さらなる仕打ちが重なりました。後に発売されるビデオ、そしてサウンドトラックアルバムからTOKONA-Xの出演が全て除外されてしまっていたのです。「言っとったもん、「さんピンの時に、、!」みたいな。でもオレらからしたら、「イッコ下の奴がさんピン出てる」って、「なんじゃコイツ!」みたいな話なんですよ。同世代で、オレらより先にCD出してるのはMACCHOとTOKONAだけやから。」

ECD × RYUZO / RIDDIM ONLINE*

ビデオの監督を務めた光嶋崇氏は、TOKONA-Xを「切った」ことについて、のちに忸怩たる思いを吐露しています。

「ビデオテープっていうのはマックスの時間が2時間しかないじゃないですか。(中略)これ、切りようがないじゃん。キングギドラ、切れないでしょう?ブッダブランド、切れないでしょう?でもさ、4曲やったのに2曲しか入らないとかさ。みんなをガンガンガンガン切っていくわけ。それが俺の仕事なのね。(中略)

その「TOKONA-Xをなんで切ったんだ?」っていうのは20年間、僕に刺さり続けてきたメッセージなのよ」 光嶋崇 / block.fm「INSIDE OUT」での発言*

さんピンが伝説的なイベントとして語り継がれているのは、とりもなおさず、当時の熱狂がそのまま映像作品として記録されていたからに他なりません。僕なんかはまさにそれを食らったというか、恩恵にあずかった人間で、4年も5年も後になってからビデオやCDでさんピンを後追いしてたような感じだったんですが、逆に言うとそれが情報の全てだったんですよね。だから「さんピンにトコナが出演してた」って知ったのは全然後になってからだったりしました。その「TOKONA-Xをなんで切ったんだ?」っていうのは20年間、僕に刺さり続けてきたメッセージなのよ」 光嶋崇 / block.fm「INSIDE OUT」での発言*

ともあれ、こんな経緯からTOKONA-Xは「さんピンのはぐれ者」となっていきます。当時TOKONA-Xは、こんな発言を残しています。

「ところで、もしまた『さんピンCamp』に出てくれって言われたら?」

「出たくないですね。あれって東京のもんじゃないですか。日本のヒップホップ・シーンのレジェンドがどうのこうのって、俺らを出演させたぐらいなら、そういう文句は抜いた方がいいんじゃないかと思うから。東京プラスアルファ、みたいな状況は納得できない」 TOKONA-X / QUICK JAPAN VOL.17 (12.1.1997) での発言

あるいは、後年にはこんな発言もありました。「出たくないですね。あれって東京のもんじゃないですか。日本のヒップホップ・シーンのレジェンドがどうのこうのって、俺らを出演させたぐらいなら、そういう文句は抜いた方がいいんじゃないかと思うから。東京プラスアルファ、みたいな状況は納得できない」 TOKONA-X / QUICK JAPAN VOL.17 (12.1.1997) での発言

「言っちゃ悪いけど、シーンていうもんに世話になったって憶えはないから。日本のヒップホップってみんなが言うやつね」

TOKONA-X / BLAST 2004年3月号

そして、さんピンCAMPの翌97年。TOKONA-Xと刃頭は、イルマリアッチとして『NAGOYA QUEENS / YOUNGGUNZ』を発表。そしてその楽曲の中で、さんピンCamp、およびそれを中心として形成されたシーンそのものを「馴れ合い」と一蹴します。ブルーハーブがシーンに登場する以前。おそらくはこれが「さんピン以降」のシーンに対する、史上初めてのディスでした。

NAGOYA QUEENS

1980年代半ば。ニューヨークで、マーリー・マールを中心とするジュース・クルーとブギ・ダウン・プロダクションズの間に、「ヒップホップの始まりはブロンクスかクイーンズか」という論題をめぐるBEEFが発生しました。しばしば「史上初めてのヒップホップビーフ」と言われる、「ブリッジ戦争」です。

MC SHANは「The Bridge」の中で「ヒップホップはクイーンズブリッジで始まった」と主張。KRS-ONEはそれに異を唱えた。

イルマリアッチはこのBEEFに自身を重ねました。

名古屋とクイーンズ 結ぶこのブリッジ 曰く付きのこの架け橋渡り

かなりありきたり まさにおざなりのチープな音と俺との戦い

東京ブロンクス よう言うたもんだ ほら見たことかい そうすったもんだ繰り返し

大問題この東名ハイウェイ 諸問題かき立てるで It’s battle

イルマリアッチ / NAGOYA QUEENS (1997)

「名古屋クイーンズ」。この言葉は、先に触れたECDのシャウトの一節「東京ブロンクス」というへの意趣返しに他ならないでしょう。あるいはECDがこの言葉を用いたのには、先達であるいとうせいこうへのオマージュがあったものと思われますが、NAGOYA QUEENSは、それら「東京」の系譜に対する、イルマリアッチからの拒絶の言葉でした。かなりありきたり まさにおざなりのチープな音と俺との戦い

東京ブロンクス よう言うたもんだ ほら見たことかい そうすったもんだ繰り返し

大問題この東名ハイウェイ 諸問題かき立てるで It’s battle

イルマリアッチ / NAGOYA QUEENS (1997)

ILLMARIACHI / NAGOYA QUEENS (1997)

TOKONA-X、刃頭の後ろに数名が映り込み、名古屋にも「シーン」があることを言外に、しかし雄弁に物語る。

なおこの12インチに同時収録された楽曲『Younggunz』にはZEEBRAへのディスも見られた。写真撮影場所は「納屋橋」。

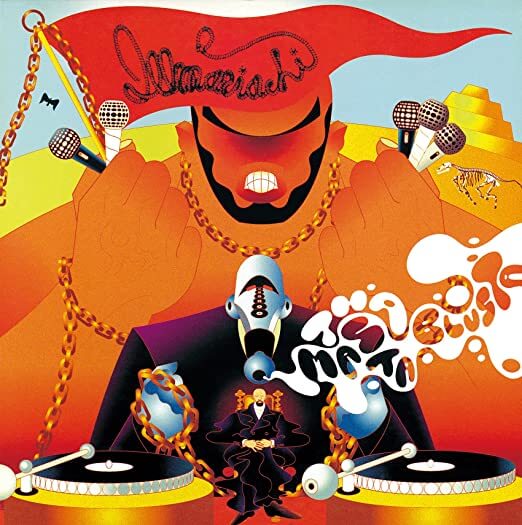

THA MASTA BLUSTA(1997)

FRONT 1998年3月号。FRONT AWARD 1997

「アンチJ-RAP」を掲げてメインストリームとなった「さんピン」のビッグバンからわずか1年。さんピンそれ自体へのアンチテーゼがゲームの局面となるには、まだわずかに紙一重、早すぎたのかもしれません。この1997年、アルバム「THA MASTA BLUSTA」のリリースに際してインタビューを受けたDJ刃頭は、当時、こんな言葉を残しています。

「……この状況のまんま行けば、ヒップホップはブームとして終わっちゃうよ。一極集中じゃなくて、全国的に一緒に盛り上がっていかないと。」

「だから、名古屋でやってるイルマリアッチを見て、『オレらにもデキるんじゃねえか』って気づいてくれて、地方からもいいアーティストが出てくればいいと思ってるんだ。そのタメにやってるんだから。東京ばっか見てるんじゃなくて、逆にアイツらを追い抜いてやろうってヤツらが出てこないとね」 DJ刃頭(ILLMARIACH) / FRONT 1997年10月号

イルマリアッチが地方から東京へ反抗の声を上げ、そしてそれが「受け入れられなかった」、その翌年。「だから、名古屋でやってるイルマリアッチを見て、『オレらにもデキるんじゃねえか』って気づいてくれて、地方からもいいアーティストが出てくればいいと思ってるんだ。そのタメにやってるんだから。東京ばっか見てるんじゃなくて、逆にアイツらを追い抜いてやろうってヤツらが出てこないとね」 DJ刃頭(ILLMARIACH) / FRONT 1997年10月号

この刃頭の言葉に呼応したかのように、北海道から届いた2枚組のLPが、東京を騒がせることになります。

THA BLUE HERBの登場

「去年のじゃなく証言の続きが聴きたい 東京への要件はわずかそれくらい」

THA BLUE HERB / ONCE UPON A LAIF IN SAPPORO (1998)

1998年にブルーハーブがにドロップした1stアルバム『STILLING, STILL DREAMING』は、シーンに大きな衝撃を与えました。ロウ・ヒップホップに忠実なビート、「SAY HO」を拒絶するレトリックに満ちたリリック、そして何より、東京のシーンに対するディス。より正確に言うならば、これは「さんピンを中心として定着したシーンに対するディス」でした。

THA BLUE HERB / STILLING, STILL DREAMING (1998)

彼らのアルバム「STILLING, STILL DREAMING」が、他ならぬ彼ら自身がサラ金で金を借りてプレスしたものであったという事実も、彼らの説得力を補強しました。また、2000年前後といえば、時代はちょうど「インディーズブーム」の渦中。Hi-STANDARDが自主レーベル「PIZZA OF DEATH」から1999年にリリースしたアルバム「MAKING THE ROAD」がミリオンセールスを記録したり、MONGOL800が2001年、これもやはり自主で出したアルバム「MESSAGE」が250万枚を達成したりと、ヒップホップに限らず(というより主にパンク/メロコアの分野ででしょうか)とにかく「インディーズ」が熱かった時期でした。

「単価1400の70% つまり980と5%こそが基本的な報酬さ」

THA BLUE HERB「アンダーグラウンド vs アマチュア」(2000)

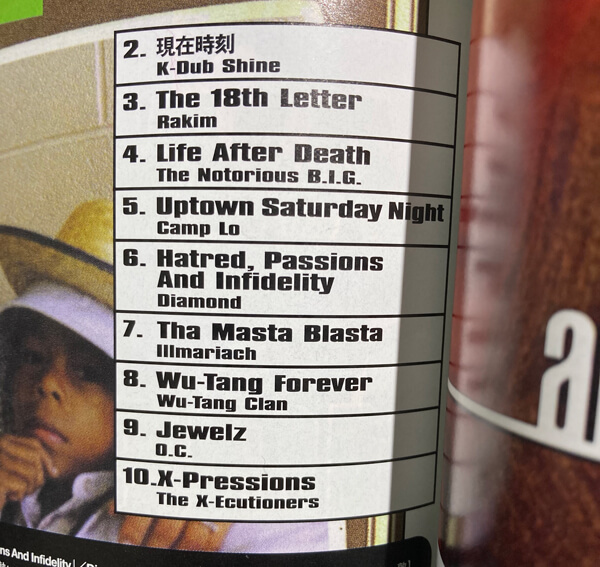

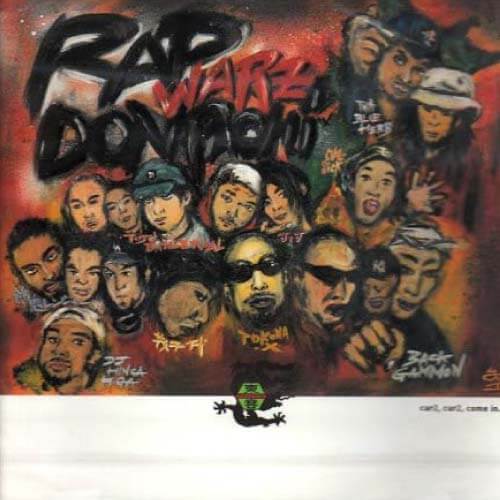

制作から流通まで全てを自分たちで行うことを打ち出したブルーハーブは当時、この「インディーズ」の文脈からも語られる存在でした。原盤権などを織り込んだインディー契約は、売り上げに比する取り分がメジャー契約に比べて跳ね上がります。「金に魂を売った音は作らない」という姿勢を明確に打ち出しながらも、同時に「ヒップホップ的ゲットマネー」をもなし得ていた彼らの存在はこの時、だからこそセンセーショナルでした。そんな「ブルハ事変」と同じ時期、2000年3月に、地方を拠点とするクルーによるコンピレーションアルバム『RAP WARZ DONPACHI!』が発売されます。やはりこの時期、「地下」「地方」がひとつのトピックだったんでしょう。そしてTHA BLUE HERBとTOKONA-Xは、ともにこのアルバムに名を連ねていました。これが世に出る、彼らの初めての「並び」でした。

RAP WARZ DONPACHI!。

下段中央にTOKONA-X、右上にTHA BLUE HERBの似顔絵がある。

そしてこのアルバムがリリースされた2000年の8月、彼らは、名古屋で同じステージを踏むことになります。

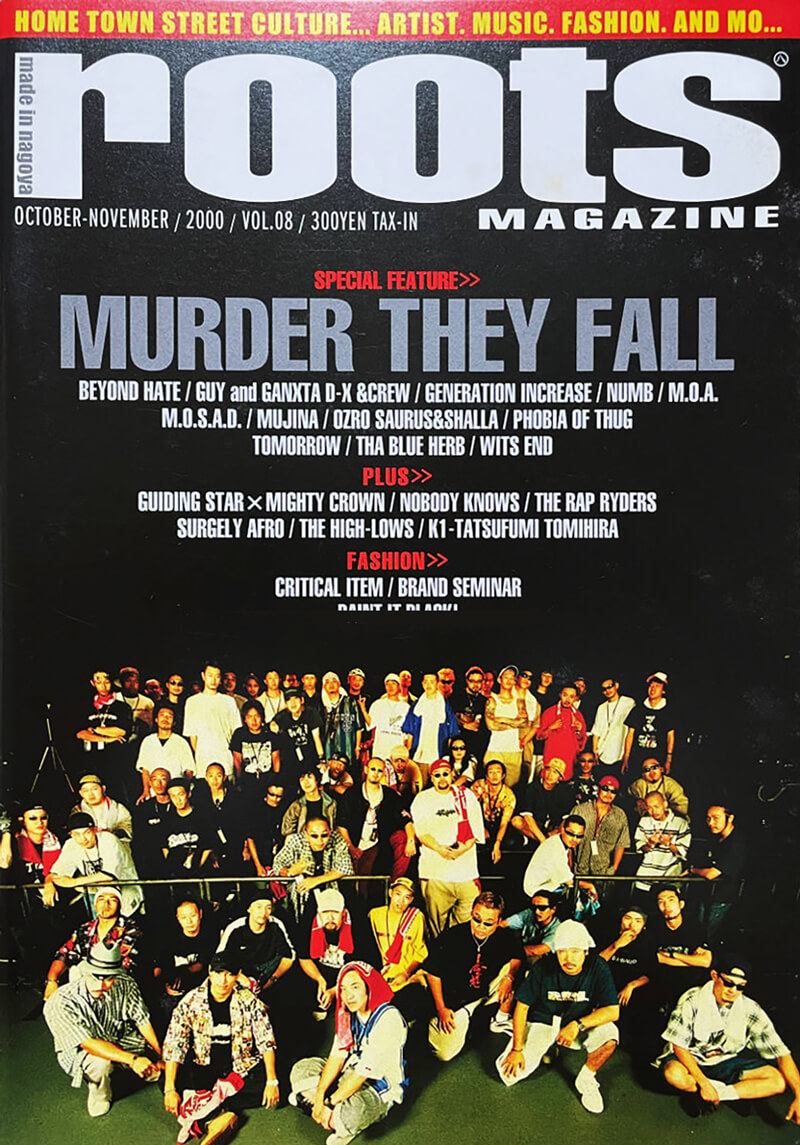

MURDER THEY FALL

MURDER THEY FALL。ハードコアとヒップホップを軸とする、名古屋が誇る伝説のイベントです。この第3回、2000年8月11日のイベントに、TOKONA-Xを擁するクルーM.O.S.A.D.とTHA BLUE HERBは出演していました。この時が両者の初顔合わせでした。

名古屋のカルチャーマガジン、「ROOTS MAGAZINE」。

2000年のMURDER THEY FALLを特集

「とにかく、会場はデカいし、お客は満員、何より、出演サイドの不良っぷりに超ヤラれた。これ程ハードコアなのに、ビジネスとしてちゃんと成り立ってる名古屋のシーンは、当時俺が日本中で見てきた何よりも特異だったし、純粋に格好良かった」

ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB) / MONTHLY REPORT 2016.02*

かつてハードコアパンクバンドであった怒髪天にも知られる通り、ブルーハーブの地元・札幌もまた歴史的にハードコアが強い土地柄でもあります。おそらくはハードコアへのシンパシーも多分に持ち合わせていたであろうBOSS THE MCにとって、このイベントは衝撃的なものに映りました。そしてこの時が両者の邂逅の瞬間でしたが、MURDER THEY FALLにおいてのその情景は、名古屋のラッパーG.CUE(PHOBIA OF THUG)との共作「真夜中の決闘」でも描かれています。

時は2000年 THA BLUE 名古屋初フライト

「ここにいてくれ」と通されたMURDERの控え室

振り返る尾張ヒールズ 張り詰めたバイブス 噂通りの町052

Mr. T-Xは娘さんを抱いてた 何気ない一場面が忘れられない

G.CUE / 真夜中の決闘 Feat. ILL-BOSSTINO

興味深いのは「Mr. T-Xは娘さんを抱いてた 何気ない一場面が忘れられない」というラインです。TOKONA-Xは当時21歳にして、すでに一女の父となっていました。刃頭はのちに、トコナの父親としての側面をこう振り返っています。「ここにいてくれ」と通されたMURDERの控え室

振り返る尾張ヒールズ 張り詰めたバイブス 噂通りの町052

Mr. T-Xは娘さんを抱いてた 何気ない一場面が忘れられない

G.CUE / 真夜中の決闘 Feat. ILL-BOSSTINO

「『THA MASTA BLUSTA』のあと、「尾張ヒールズ」の録音してる時期、トコナメに娘が産まれてて、「ちょっとコマチ(娘の名前)を風呂に入れないかんもんで、帰りますわ」って、作業中でも帰っちゃうんだけど、俺、その時は自分に子供が居なくて、その気持ちやら、状況が理解出来んくて、クチには出さんかったけど、腹ん中で「おいおい」って思ってた。今では、そんな事を思ってた自分を悔やんでる。のちに俺もそうやって子供中心の生活になってったからね。」

DJ 刃頭 / YOU KNOW MY CLASSIC HIPHOP SELECTION*

MURDER THEY FALLはその後も回を重ね、名古屋ハードコアシーンの看板イベントへ成長します。このイベント、DVDで見ると本当にモッシュしまくりのヤバい盛り上がり方をしていて、僕が映像を見た時の第一印象は(語弊を恐れずに言えば)「この音楽性をこのキャパでやれてんの…?」という驚きでした。そうしたハードコアなカルチャーを育みながらも、一方で名古屋は、nobodyknows+やSEAMOなどを輩出した土地でもある。MURDER THEY FALLはまさに、名古屋のシーンの懐の深さを象徴するものでした。そして何より、冒頭のBOSS THE MCではありませんが、「これがビジネスとして成り立っている」という凄味が、そこにはありました。

--そう言えば、前に「東京の奴が地方地方って口にするのが気に障る」って言ってたね。

「”地方”じゃなくて”名古屋”じゃないですか(笑)。確かに中心は東京かもしれないけど」 TOKONA-X / QUICK JAPAN VOL.17 (12.1.1997)

その地その地に音楽があり、シーンがある。これは当然のことのようで、ともすると忘れてしまいがちな事実です。この自負があったからこそTOKONA-Xはあの時、「東京のヒップホップがすなわちシーンである」というような風潮に苛立ったのでしょうし、また、それに対して声を上げずにはいられなかったのでしょう。「”地方”じゃなくて”名古屋”じゃないですか(笑)。確かに中心は東京かもしれないけど」 TOKONA-X / QUICK JAPAN VOL.17 (12.1.1997)

そしてそれはおそらく、「これから札幌で皿売る時は少しは質に気使えよ」と吐き捨てたブルーハーブにも共通のものであったに違いありませんでした。その一点においては思いを共にする「同志」として同じMURDERのステージを踏んだはずの両者の関係性はしかし、この後、些細な誤解からすれ違ってゆくことになります。

BEEFの始まり

ブルーハーブは98年に1stをリリース後、何枚かのシングルをリリースし、自身のレーベルTHA BLUE HERB RECORDINGSとしてのコンピレーション盤「ONLY FOR THE MINDSTRONG」を発表。そしてBOSS THE MCとO.N.Oはそれぞれがバックパッカーとなり、世界を巡る旅に出ます。

そして帰国したブルーハーブが2002年3月、沈黙を破り世に送り出したのが『TRANS SAPPORO EXPRESS』『A SWEET LITTLE DIS』を含む『FRONT ACT CD』でした。これは、blastなどのメディアを含め、バブルに沸く日本のヒップホップシーンそのものを痛烈に批判したものでした。

THA BLUE HERB / FRONT ACT CD (2002)

「時弊極まり ヒップホップはコマーシャルや喫茶店のバックミュージックに成り下がり

レビューはほとんどが軽く聴き流し 締め切りに追われたやっつけでしかない」

「ただ数だけが増えんたんだ そしてシーンがどうしたとかを唱えたがる

コンテスト オーディション コンベンション そんなものじゃ雪道は通れんぞ」

「XXX DISとONE LOVEで 本音100で堂々と戦うぜ

俺のヒップホップはあの日お前が捨てた マスではなく コアでタイトでラフで」

A SWEET LITTLE DIS / THA BLUE HERB (2002)

「あの日お前が捨てた(マスではなく)コア」。これはかつてさんピンを中心とする一連の動きの中核にあった、『MASS対CORE』をなぞったものでした。ブルーハーブは、さんピンの面々のその後の変節を皮肉りました。そしてこの曲をきっかけとして、かつてラジオ番組でブルーハーブの楽曲をオンエアしたYOU THE ROCKとのBEEFが発生してしまうのですが……それはまた別のお話なので、こちらにて。レビューはほとんどが軽く聴き流し 締め切りに追われたやっつけでしかない」

「ただ数だけが増えんたんだ そしてシーンがどうしたとかを唱えたがる

コンテスト オーディション コンベンション そんなものじゃ雪道は通れんぞ」

「XXX DISとONE LOVEで 本音100で堂々と戦うぜ

俺のヒップホップはあの日お前が捨てた マスではなく コアでタイトでラフで」

A SWEET LITTLE DIS / THA BLUE HERB (2002)

YOU THE ROCK★とTHA BLUE HERB、BEEFの歴史①:1990年代、各地の群像と邂逅

このEPの発売後、ブルーハーブは4年越しのセカンドアルバム「SELL OUR SOUL」を発表。彼らはそのアルバムのリリースツアーに出発します。舞台は大阪・京都・そして名古屋。そしてその3ヶ所目の名古屋で、BOSS THE MCは現地の友人から、こう問いかけられたそうです。

「BOSS、TOKONA-Xとモメてる?」

その日、名古屋の友人が俺に言った。「BOSS、TOKONA-Xとモメてる?」と。俺は何の事だか全然解らなかった。俺はすぐにTOKONA-Xに電話をかけた。事の真相はこうだ。

俺等がアルバムの前に出したシングル「A SWEET LITTLE DIS」の中の歌詞、「XXX DIS」っていう箇所を聴き、自分の刺青をDISられたと思ったTOKONA-Xがそれに反撃する曲を録った。当然だけど俺にはそういう意図はなかった。むしろ俺はTOKONA-Xのファンの1人でもある。っていうか東京のラッパー連中に狙いをつけてはいたけれど、TOKONA-Xに何かを言いたかったワケじゃない。だから、俺はこのDISは心外だと伝えた。 ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB) / MONTHLY REPORT 2016.02*

TOKONA-Xの右手首には「XXX」というタトゥーが刻まれていました。A SWEET LITTLE DISが自身へ向けられたディスであると誤解したTOKONA-Xは、ブルーハーブへのアンサーを制作。それがEQUIS EX. Xでした。俺等がアルバムの前に出したシングル「A SWEET LITTLE DIS」の中の歌詞、「XXX DIS」っていう箇所を聴き、自分の刺青をDISられたと思ったTOKONA-Xがそれに反撃する曲を録った。当然だけど俺にはそういう意図はなかった。むしろ俺はTOKONA-Xのファンの1人でもある。っていうか東京のラッパー連中に狙いをつけてはいたけれど、TOKONA-Xに何かを言いたかったワケじゃない。だから、俺はこのDISは心外だと伝えた。 ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB) / MONTHLY REPORT 2016.02*

XXXの刺青

僕の話はどうでもいいですね。さておき、BOSS THE MC自身が言うように、これはあくまで「当事者の一方」からの述懐でしかありません。そして僕個人としても、BOSS THE MCサイドの発言だけを取り上げてこのBEEFを総括することは本意ではありません。そしてもう一方の当事者であるTOKONA-Xは、これについて多くを語る前にこの世を去りました。しかし、2003年のインタビューでTOKONA-X自身が語った言葉の中に、何気ないながらも、興味深い発言が見つかりました。

――EQUIS.EX.X PART2に「一から十まで会う奴say HARLEMコンピがgood」なんて一節があるように、「ver.1.0」の「EQUIS.EX.X」の反響は凄まじかったみたいですね。リリック的には最初からあの内容でいこうと?

どうだったっけかな? トラックをもらってから〈HARLEMかぁ、別にそんな遊び行かんしなぁ〉とか考えて…で、その時は精神的にもいろいろあって、他のヤツらの曲を聴いても癇に触るようなのがたくさんあったから、自分の思ったことを書けばいいかなぁと思って。

――ああいうディス・ソングを「エンターテインメントの一環」と解釈しているラッパーやリスナーも多いと思うんですけど、そもそもそういう発想はあるんですか?

僕のは「被害妄想の一環」ですよ(笑)。 TOKONA-X / WOOFIN’ 2003年7月号

「被害妄想の一環」。質問を混ぜ返しながらもこう答えるTOKONA-Xの言葉からは、彼のあのDISへの認識を汲み取ることができるように思います。どうだったっけかな? トラックをもらってから〈HARLEMかぁ、別にそんな遊び行かんしなぁ〉とか考えて…で、その時は精神的にもいろいろあって、他のヤツらの曲を聴いても癇に触るようなのがたくさんあったから、自分の思ったことを書けばいいかなぁと思って。

――ああいうディス・ソングを「エンターテインメントの一環」と解釈しているラッパーやリスナーも多いと思うんですけど、そもそもそういう発想はあるんですか?

僕のは「被害妄想の一環」ですよ(笑)。 TOKONA-X / WOOFIN’ 2003年7月号

余談ですが、この一言を探すために、トコナのインタビューが載ってる当時の雑誌を、blastはもちろん、WOOFIN’からOllie、411、名古屋限定のカルチャー誌まで二十冊くらい集めたんですが、基本的に適当にしか喋ってなくてまあ大変でした。そしてその中でとりあえず、発言が確実に確認できたのがこれでした。おそらくはやはり、誤解から生じてしまったものだったのでしょう。

電話越しのTOKONA-Xの表情までは窺い知れなかったが、お互いの会話は落ち着いていた。でも、もうリリースが決まってる、止められない、と言った。俺はそれがリリースされようがどうでもいい、ただ、俺はTOKONA-XをDISっちゃいない、それだけ告げて電話を切った。

ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB) / MONTHLY REPORT 2016.02*

BOSS THE MCの言に沿った上で、当時のライブスケジュールを綜合すると、この電話でのやりとりが行われたのはどうやら、2002年5月26日。ブルーハーブが名古屋「RADIX」でライブを行った日のことでした。それは実に、「Harlem 1.0」がリリースされる、わずか3日前のことでした。EQUIS.EX.X

その曲は世に放たれました。外野たる我々リスナーはその楽曲のクオリティに唸り、BEEFを貪り、消費しました。TOKONA-Xはまさしく、シーンに新たに登場したゲームチェンジャーでした。かつてシーンに登場したブルーハーブは「いつだって追う者は追われる者に勝る」と歌いましたが、2002年のこの時点で彼らはすでに「追われる者」でした。

これは僕の記憶ですが、当時ブルーハーブなどの「詩的な」ヒップホップミュージシャンの音楽は、そのリリシズムが高く評価される一方で、「ヒップホップはノレてなんぼだろ」という批判にも晒されていました。

今にして思えば、EQUIS.EX.Xはそれに対するクリティカルな回答でもありました。ブルーハーブのヒップホップ観が「腰で聴くなよ 脳で聴くんだ」というBOSS THE MCの言葉に象徴されるように、極めて静謐な世界観を持っていたのに対して、D.O.IとTOKONA-Xは「ヒップホップは腰で聴くんだよ」と言わんばかりに、超ド級のバウンス、もとい「パーティーミュージックとしてのヒップホップ」を提示したのでした。

そしてそのリリックの中で語られたのは、深淵さや思慮深さ、あるいは(BOSS THE MCのような)ロジカルさの一切を排除した、「保護者の助言を必要とするような」身も蓋もない罵倒語の嵐でした。

両者の微妙な関係性

これまでを振り返ってわかる通り、BEEF自体は誤解から生じてしまったものであり、TOKONA-Xの側にもその認識がどうやらあったようです。そして勘ぐりに湧く世間をよそに、BOSS THE MCの述懐によれば、本人たちの間では、RADIXでの電話をもって一応の「ナシ」がついていました。この時期の両者の関係は、パブリックに和解をアナウンスするわけでもないが、かといって周囲が噂するほどに悪い関係ではない、という雰囲気のものだったと思われます。例えば『EQUIS.EX.X』から4ヶ月後に発売された刃頭とBOSS THE MCの共作『野良犬』には、こんな一節がありました。

ドライムテクニックで乗り回すドラム 高待遇 昔の女たちは後悔する

紹介するぜ オレの五分の兄弟分 PEACE TO ILLな街 尾張 MARIACHI

刃頭 / 野良犬 feat.ILL-BOSSTINO

紹介するぜ オレの五分の兄弟分 PEACE TO ILLな街 尾張 MARIACHI

刃頭 / 野良犬 feat.ILL-BOSSTINO

両者の動向にヘッズが注目する中、TOKONA-Xのパートナーでもあった刃頭と、BOSS THE MCの共作として発表されたこの楽曲の中では、BOSS THE MCからイルマリアッチへの「ピース」がシャウトされていたのでした。

そしてこの頃、BOSS THE MCは騒動の渦中にあって、TOKONA-Xにライブに招かれていたそうです。BOSS THE MCは当時をこう振り返ります。

後日、札幌にライブに行くから観にきてほしい、と連絡が来た。それも俺をDISった曲が入ったアルバムのツアーらしい。俺は迷ったけど足を運んだ。舞台はキングムー。そこに集まったB-BOY達のほとんどが、今、シーンを騒がせているTOKONA-Xというラッパーを観にきたっていう雰囲気だった。最後にあの曲をやる前に、何かを話してたけど、俺にはよく聴き取れなかった。でも、その後にTOKONA-Xは叫んだ。それは憶えてる。俺は、そこにこの日への、札幌への、そして俺や俺をDISった曲への覚悟を感じ取った。熱かった。俺をDISる曲を聴きながらも、俺は不思議にも上がっていた。俺等にFUCK YOUと言え、と叫びTOKONA-Xはステージから去っていった。同じ頃、シーン全体で、あのDIS曲は大きな反響を持って迎えられた。そしてもちろんそれだけが発端ではないが、TOKONA-Xにも大きな追い風が吹いていた

ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB) / MONTHLY REPORT 2016.02*

当人間でそんなやりとりがあったとはつゆ知らず、繰り返しになりますが、当時は外野の勘ぐりがまあ激しかったと記憶しています。しかしそれは、ブルーハーブの存在がシーンにとってセンセーショナルで、そして「EQUIS EX.X」がそれを上回るほどにセンセーショナルであったがゆえのことでした。そして誤解から生まれた『EQUIS.EX.X』は皮肉にも、TOKONA-Xにとって強力な追い風となり、彼はここから文字通りの「ヒップホップ・ゲーム」を駆け上がってゆくことになります。>>↓↓↓後編はこちら↓↓↓<<

THA BLUE HERBとTOKONA-X、BEEFの歴史②:ヒップホップ・ゲームとそのOUTRO